Alterra::MCP: wie KI-Agenten Ihre Produktdaten optimieren

KI-Modelle können mit Textinformationen umgehen, diese analysieren und Ergebnisse zu entsprechenden Fragestellungen liefern. Das Konsultieren von KI statt klassischer Suchmaschinen breitet sich immer mehr aus. Fragt sich der Unternehmer, ob er die Möglichkeiten der KI nicht auch für sich produktiv verwenden kann? Ein Bereich, in dem viel Zeit in Textverarbeitung gesteckt wird, ist das Produktdatenmanagement. Die Frage ist: kann ihm KI hier helfen?

Wie kann ich also meine Mitarbeiter im Produktdatenmanagement per KI entlasten?

Je nach Größe des Warensortiments kann die Aufbereitung von Produktdaten mit hohem Aufwand verbunden sein. Ziel wäre also, die hier eingesetzten Mitarbeiter bei bestimmten Tätigkeiten durch KI-Agenten zu unterstützen.

Ein typischer Vorgang bei der Aufbereitung der Daten für technische Geräte dürfte das Klassifizieren, also das Zuordnen von technischen Eigenschaften zum Produkt sein.

Häufig erhalten wir dafür vom Hersteller ein Produktdatenblatt bzw. eine Liste mit den wichtigsten technischen Eigenschaften. Diese Eigenschaften basieren aber meist auf Kriterien, die primär der Hersteller als wichtig für sein Produkt ansieht - also den USPs.

Wie muss ich die Produktinformation für eine eCommerce-Plattform aufbereiten?

Die Aufgabe wäre nun, das Produkt so zu beschreiben, dass man es über eine eCommerce-Plattform vertreiben kann. Und hier reichen die reinen USPs nicht aus. Sondern dafür müsste ich die Infos so aufbereiten, dass das Produkt “vergleichbar” mit den Produkten anderer Hersteller ist, so wie es sich die meisten eCommerce-Portal-Betreiber wünschen. Dabei kommen wir um die Klassifizierung z.B. nach ETIM oder eClass nicht herum.

Man müsste also die Eigenschaften, die der Hersteller geliefert hat, z.B. mit einer ETIM-Klasse und den darin enthaltenen Eigenschaften zusammenbringen. Dieser Vorgang kann, wenn rein manuell durchgeführt, sehr langwierig sein. Dann nämlich, wenn die Eigenschaften nicht strukturiert angeordnet auf den ersten Blick erkennbar sind, weil sie in einem Langtext verklausuliert sind oder anderweitig unstrukturiert geliefert wurden.

Kann uns ein KI-Agent beim Finden und Zuordnen der Produkteigenschaften helfen?

Hier können wir ansetzen, indem wir einen KI-Agenten diese Arbeit erledigen lassen. Praktisch sieht das so aus, dass wir zum Produkt nur den Hersteller-Langtext oder den Link auf die Produktwebseite angeben und dann die Anfrage an den KI-Agenten triggern, der anhand dieser Daten die automatische Klassifizierung und Attribut-Zuweisung durchführt.

Der Agent kann zwei Dinge für mich tun:

- Er kann für den Artikel eine Produktklasse vorschlagen.

- Er kann die für diese Klasse relevanten Produkteigenschaften direkt über den Langtext identifizieren und dem Produkt zuweisen.

Das Ergebnis sind strukturierte Produktdaten, die so perfektioniert sind, dass sie direkt als technisches Datenblatt am Produkt im eCommerce erscheinen können.

Muss ich die Ergebnisse prüfen, bevor sie online gehen?

Natürlich sollte der Mitarbeiter die Ergebnisse prüfen, bevor er die Produktdaten als Verkaufstexte für den Online-Handel freigibt. Im Optimalfall muss er vor dem Publizieren eine kurze Sichtkontrolle durchführen. Die Textanalyse durch die KI ist allerdings nur so gut wie die verfügbare Datengrundlage. Werden dort eventuell die falschen Maßeinheiten verwendet - z.B. Einheiten aus dem Imperialen System statt aus dem metrischen System - wird es auch für eine KI schwierig. Teilweise sind technische Eigenschaften im Langtext verklausuliert.

Weitere Beispiele für Fallstricke beim Einsatz von KI

Nehmen wir einmal ein Beispiel, an dem man gut die Fallstricke beim Einsatz von KI erkennen kann.

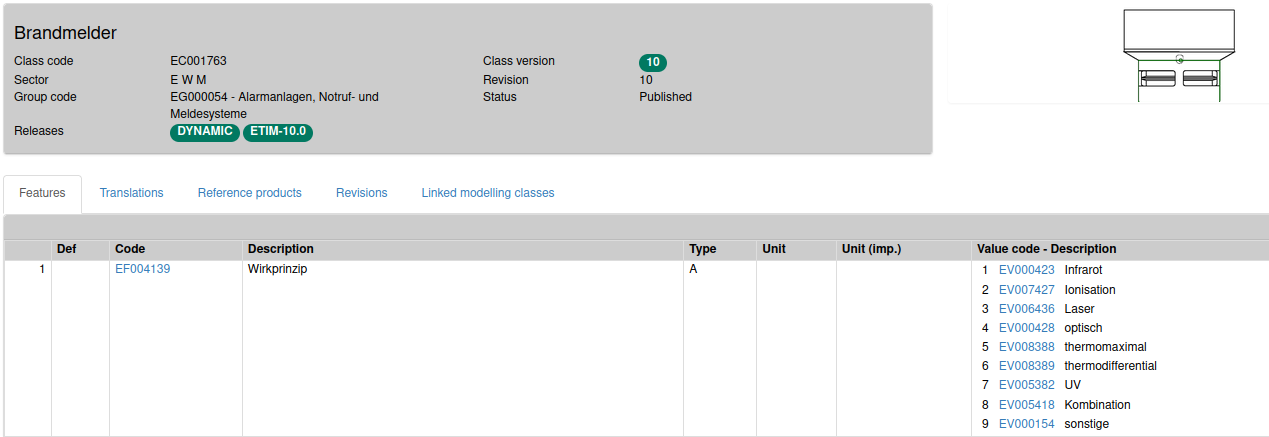

Im Produkttext für einen Brandmelder heißt es u.a.: “Das Detektionsprinzip, das in … verwendet wird, ist als FLS (”Forward-Light-Scattering“) bekannt. Dabei wird ein Laserstrahl an eingedrungenen Rauchpartikeln in einem geringen Winkel abgelenkt und durch einen optischen Empfänger erfasst.”

Die KI soll nun auf Basis dieses Texts die Klassifizierung durchführen. Hier die Daten, die in ECLASS zur Auswahl stehen:

Leider entscheidet sich die KI beim “Wirkprinzip” für “optisch”. Das ist nicht komplett falsch, weil der Laser natürlich über eine Optik ausgewertet wird.

Als Kundeninformation ist dies aber genau die falsche Wahl, denn richtig wäre als “Wirkprinzip” = “Laser”, weil dies die Primärtechnik ist, also das entscheidende Prinzip, das dieses Messgerät ausmacht und einen ganz anderen viel höheren Preis rechtfertigt.

Nicht ganz falsch aber ebenfalls überhaupt nicht verkaufsfördernd wäre hier “EV005418 Kombination”, was je nach KI hier beim automatischen Klassifizieren auch herauskommen könnte.

Zudem kann es durchaus sein, dass bestimmte Eigenschaften vom Hersteller erst gar nicht mitgeliefert werden, weil Sie als Allgemeinwissen in dem Fachbereich vorausgesetzt werden. Diese Eigenschaften müssen dann natürlich manuell nachgetragen werden.

Wie hoch ist das Einsparpotenzial durch den Einsatz der KI?

Sie können aber trotz der hier genannten Problemfälle getrost davon ausgehen, dass sich der Aufwand für die Produktdatenpflege mit dem Einsatz von KI um mindestens 50% reduzieren wird.

Wie kann ich den KI-Agenten mit meinem PIM-System verbinden?

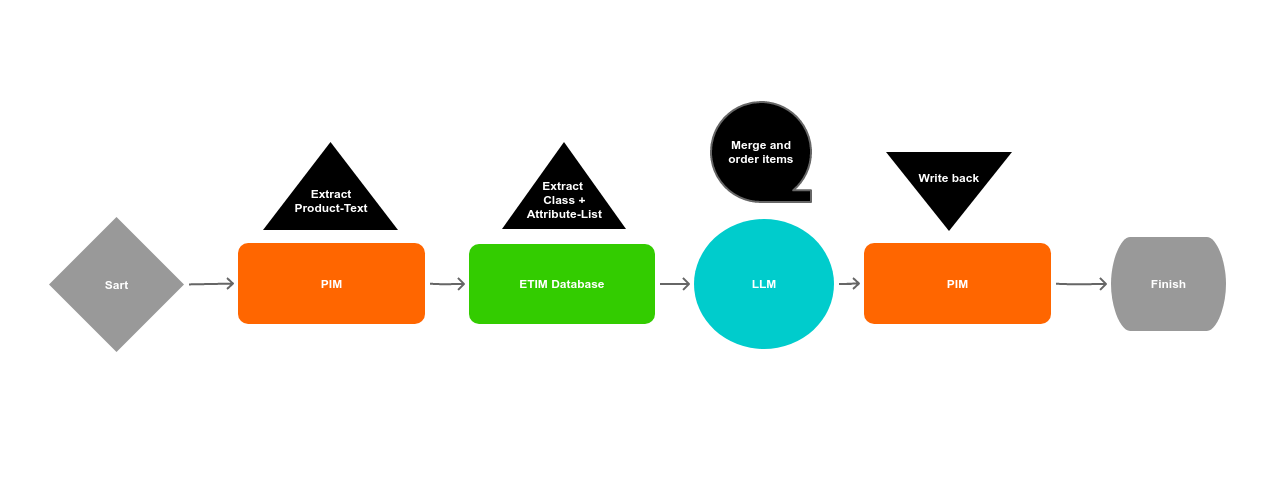

In der Regel liegen die Daten, die ein Produktmanager aufbereiten soll, in einem PIM-System (siehe Alterra::PIM). Um den oben skizzierten Optimierungsansatz umzusetzen, müssen wir es also schaffen, den KI-Agenten mit so mit unserem PIM-System zu verbinden, dass er die folgenden Schritte darin ausführen kann:

- aufrufen der vom Hersteller gelieferten Information zu einem Produkt

- aufrufen des gewünschten Ziel-Klassifikationssystems für das Produkt

- anbieten Vorschlag für Produktklasse

- auf Basis der vorliegenden Eigenschaften der Produktklasse identifizieren

- zuweisen von Attributen zum Produkt

- zurückschreiben der Ergebnisse als Vorlage zur Prüfung und Verbesserung durch den Mitarbeiter

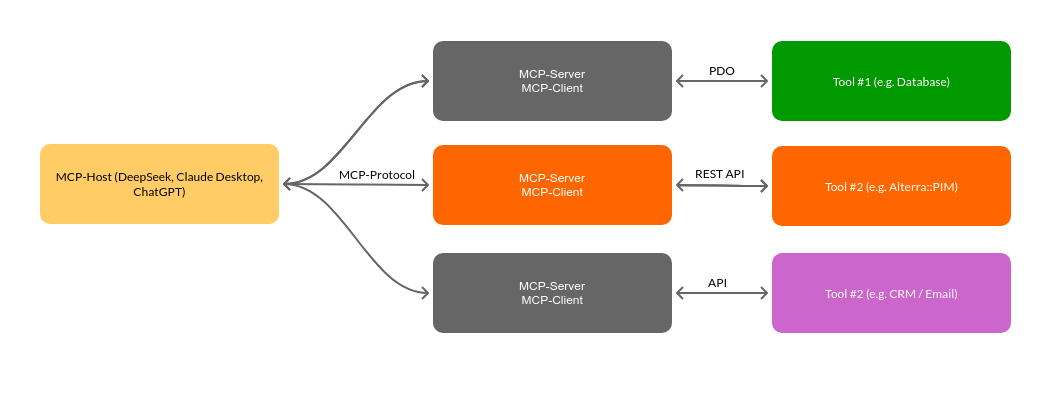

Was haben KI-Agenten und das Model Context Protocol (MPC) miteinander zu tun?

Das Model Context Protocol (MCP) ist die Standardschnittstelle zum Integrieren von KI in meine lokalen Anwendungen. KIs verstehen es recht gut, zu einem hohen Prozentsatz richtige Antworten zu geben. Weil sie aber nichts anders sind als mathematische Funktionen, sind die Modelle nicht in der Lage von sich aus Aktionen auszuführen.

Ein Sprachmodell kann also per se nicht auf externe Datenbankserver oder APIs zugreifen und sinnvoll nutzen.

Genau für diesen Fall wurde das Model Context Protocol (MCP) geschaffen. Es beinhaltet einerseits einen Standard für den Zugriff auf Daten und andererseits kann man darüber definieren, welche Funktion auf die Daten ausgeführt werden soll. Das Model Context Protocol definiert den offenen und standardisierten Austausch zwischen KI-Host (also z.B. ChatGPT oder Claude) und meinem MCP-Server bzw. den dahinterliegenden Systemen.

In unserem Fall würden wir die Schnittstelle so einrichten, der Dienst des Sprachmodells weiß, wo es die Schnittstelle findet, welche Funktionen dort verfügbar sind, und welche Funktion davon ausgeführt werden soll. Wir integrieren das “Function Calling” des KI-Dienstes also über das Protokoll MCP in eine Prozedur, die das von uns gewünschte Ergebnis liefert und dieses dann speichert.

Bei MCP spielen diese 3 Akteure eine Rolle:

- das Sprachmodell (z.B. GPT, Claude oder DeepSeek) inklusive dessen Host-Anwendung

- der MCP-Server, also der Dienst, der Funktionen und lokale Daten zur Verfügung stellt

- die Zusammenschaltung der Hintergrundanwendungen mit dem Modell/Host über unseren MCP-Server.

Der MCP-Host agiert beim Aufruf des Modells als Client. Daher ist der MCP-Host auch immer gleichzeitig ein MCP-Client. Die Firma, die ein Sprachmodell betreibt, wird nun eine Funktion anbieten, um unseren MCP-Server zu registrieren. Dabei wird die URL unseres MCP-Servers angegeben, über die der KI-Anbieter über die Datei manifest.json per standardisiertem Format erfährt, welche Funktionen und Daten vom MCP-Server zu erwarten sind. Einfach gesagt, es wird eine Funktionsbeschreibung mit möglichen Rückgabewerten und Templates für sogenannte Prompts für die KI geliefert.

In unserem Fall würde der MCP-Server dem Host alle notwendigen Informationsbausteine quasi als Argumente liefern:

Daten:

* hier ist der Produktinformationstext des Herstellers

* hier ist die Liste der möglichen Klassen aus ETIM

* darin finden sich pro Klasse die möglichen Eigenschaften für ein ProduktAktionen:

* Stelle fest, welche der Klassen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Produkt passt.

* Traversiere die Liste der Eigenschaften und finde im gegebenen Produktionformationstext die passenden Werte zu diesen Eigenschaften.

* Gib als Ergebnis den Produktnamen, die Klasse und die Eigenschaften aus.

Per MCP können KI-Hosts Daten aus lokalen Systemen lesen, verarbeiten/optimieren und zurückschreiben. Dafür wird im lokalen MCP-Service ein Template bzw. Arbeitsanweisung für die KI hinterlegt. Sogar eine Verkettung von Vorgängen ist damit denkbar, sodass eine Art anwendungsübergreifender Workflow abgebildet werden kann, an dem unterschiedlich spezialisierte Sprachmodelle und mehrere interne Systeme teilnehmen.

Welche Funktionen bringt Alterra::MCP mit?

Alterra::MCP ist die Implementierung des Standard-Protokolls MCP für das Alterra PIM-System. Das Protokoll umfasst alle Funktionen für Alterra-Daten-Objekte, die auch schon per REST-API genutzt werden können - also CREATE, READ, UPDATE, DELETE plus die Alterra spezifischen Operationen LINK und UNLINK.

Zudem können im MCP-Server Templates hinterlegt und damit KI-Agenten realisiert werden. Analog zu unserem Beispiel oben würde ein KI-Host von uns per Template vorbereitet diese Funktionen vorfinden:

- READ: Lies einen bestimmten Produkttext.

- Suche darin basierend auf einem Set von Eigenschaften die passenden Werte.

- UPDATE: Schreibe die Liste der gefundenen Eigenschaften in ein Feld an dem Objekt.

- UPDATE: Setze den Status des Objekts auf “in Prüfung”.

- Email: Schicke eine Mail mit Link und Prüfauftrag an einen Mitarbeiter.

Man sieht, dass sich so schnell sehr hilfreiche Workflows mit und ohne Interaktionen zwischen KI-Hosts und Mitarbeitern realisieren lassen.

Welche weiteren Funktionen könnte KI auf meinen Produktdaten ausführen?

Produkttexte mit KI generieren

Wenn uns zum Produkt die Eigenschaften in strukturierter Form vorliegen, ist es für einen Sprachgenerator eine sehr leichte Übung, aus diesen Daten schnell und kostengünstig emotionale Produkttexte zu erzeugen. Natürlich hat dies insbesondere bei technischen Produkten nicht immer Priorität.

Übersetzungen per KI

Nachdem ich das Ergebnis der automatischen Klassifizierung geprüft und gegebenenfalls manuell verbessert habe, kann die KI eine Sache tun, in der Sie als relativ ausgereift gelten kann: Produktinformationen in viele verschiedene Sprachen übersetzen.

Hyper-personalisierte Kundenansprache

Hyperpersonalisierung ist die nächste Stufe der Kundenansprache. Sie beschreibt die Verwendung aller über ihn verfügbaren Informationen bei der Kommunikation mit den Kunden. Die dafür notwendigen Kundendaten können aus einem CRM-System oder einer Customer Data Platform stammen, die Produktdaten dazu liefert das PIM-System. Dazu gehört auch potenziellen Kunden Produktbilder je nach dem Anwendungsfall seiner Anfrage bereitzustellen. Auch die Erstellung von Angeboten unter Verwendung von aktuellen Produkt- und Kundendaten ist so möglich. Die Inhalte werden dabei an die Zielgruppe und den gewünschten Ton angepasst.

Digital Asset Management automatisieren

KI-gestützte Bilderkennung kann Assets automatisch kategorisieren oder alternative Beschreibungstexte für Bilder (Alt-Tags), vorschlagen, die seit dem Inkrafttreten des “European Accessibility Act” obligatorisch sind, um Websites barrierefrei zu gestalten.

Gibt es Risiken für Unternehmen durch den Einsatz von KI?

Natürlich kann man auch einige Argumente gegen der flächendeckenden Einsatz von KI in Unternehmen ins Feld führen.

Da wären zuerst einmal Sicherheitsbedenken, weil KI als externes System auf sensible Informationen zugreifen könnte.

Weiterhin kritisch zu sehen ist die Fehleranfälligkeit: Vernünftig klingende Texte sehr schnell und ohne viel Aufwand zu generieren ist verführerisch. Aber KI-Modelle haben eine eingepreiste Fehlerwahrscheinlichkeit von 20 bis 30%. Das bedeutet, ein Text klingt gut, ist aber mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit teils falsch.

Da die Texte aber erst einmal strukturiert wirken und gut klingen ist der Aufwand Fehler darin zu identifizieren besonders hoch. In diesem Zusammenhang muss man auch sehen, dass durch die schrittweise Entmündigung der Mitarbeiter die Fähigkeit abhanden kommt kritisch zu Denken - was dann das Fehlerfinden immer schwieriger macht.

Last but noch least gibt es bei den KI-Modellen, über die wir aktuell sprechen, einen gravierenden systemimmanenten Fehler: nämlich die Tendenz durch Konsum eigenen Outputs immer schlechtere Ergebnisse zu liefern. Dies ist schon nach wenigen “Fütterungs”-Durchläufen mit Daten zu beobachten - Stichwort: “halluzinierende KI”.

Fazit

KI macht das Klassifizieren, Erstellen von Beschreibungstexten und Übersetzen schneller. Aber Ihre Mitarbeiter sollten nicht blind auf die Ergebnisse vertrauen. Zuerst empfiehlt sich eine vernünftige Analyse der Grunddaten und die Einschätzung, ob diese überhaupt KI-tauglich sind. Testen Sie ruhig lange die Prozesse. Wenn Sie später noch in der Lage sind selbst einzugreifen und manuell beizusteuern, kann der Einsatz von KI-Agenten durchaus positive Effekte auf Ihr Produktdatenmanagement haben.

Kunden

Kontakt

Sepia GmbH & Co. KG

Ernst-Gnoss-Strasse 22

D-40219 Düsseldorf

Kundenhotline: +49 211 51 419 75

Verwaltung: +49 211 74 958 712 0

Email: info@sepia.de

Beratung oder Online Demo erwünscht?

Hier anfordern.